… ist die Bezeichnung des Ortes Frechen in einer mittel-alterlichen Urkunde,

… ist die Bezeichnung des Ortes Frechen in einer mittel-alterlichen Urkunde,

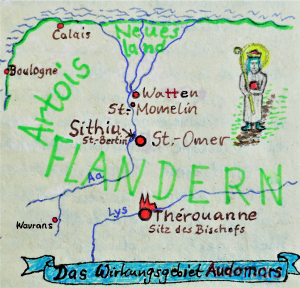

nicht irgendeiner Urkunde, sondern derjenigen, die Kaiser Karl III. am 20. Juni 877 in Compiègne dem Abt der Abtei Saint-Bertin in St.-Omer/Flandern ausgestellt hat: eine Bestätigung der Besitztümer der Abtei.

Was ist daran so Besonderes? Die Urkunde zählt unter den Besitztümern der Abtei auch Ländereien im Rheinland auf, darunter die Kirche und Höfe mit Land im Dorf Frechen. Dies ist die älteste schriftliche Erwähnung Frechens. Das bedeutet, dass der Ort mit Sicherheit im Jahr 877 schon länger existierte. Mehr noch, aus dem Zusammenhang des Inhalts der Urkunde ergibt sich, eingebettet in den historischen Hintergrund, folgendes Bild:

Frechen existierte bereits in der Zeit der Merowinger (482-751) als Dorf und bekam den Status „Freies Kaufdorf“ zugesprochen, weil es in der Region an Markt- und Handelsplätzen mangelte. Das nahegelegene Köln hatte nämlich seine alte Bedeutung als römische Provinzhauptstadt und Handelsstadt nahezu vollständig eingebüßt.

Seit König Chlodwig sich zum römisch-katholischen Christentum bekannt hatte (ca. 500 n. Chr.), war die herrschende Adelsschicht wie die Kirche daran interessiert, die Bevölkerung im Frankenreich, die großenteils weiterhin „heidnischem“ Glauben anhing, zum Christentum zu bekehren. Daher machte der großgrundbesitzende Adel der Kirche immer wieder Landbesitz zum Geschenk, um sie materiell zu versorgen und ihre Missionstätigkeit im Lande zu unterstützen.

So erhielt die bereits erwähnte Abtei Saint-Bertin, gegründet von Audomar, Schenkungen im Rheinland, u.a. in Frechen. Damit wurde diese Abtei die größte Grundbesitzerin am Ort. Und nach damals geltenden Regeln war sie somit verpflichtet, die örtliche Kirche zu errichten. Nach dem Prinzip der Eigenkirche war sie nicht nur Besitzerin dieser Kirche, sondern bestimmte dort auch den Pfarrer.

Aus dieser Zeit stammt auch das Patrozinium „Sankt Audomar“. Diesen Namen trägt die Kirche bis heute. Laut besagter Urkunde von 877 war sie damals „Mutterkirche“. Daraus leiten sich Folgerungen ab: Diese Kirche war bereits Ausgangspunkt weiterer (Tochter-) Kirchengründungen im Umkreis gewesen, sie muss also 877 schon eine längere Zeit bestanden haben. Doch mangels schriftlicher Zeugnisse lässt sich der Zeitpunkt der Kirchengründung in Frechen nur ungefähr eingrenzen: nicht vor Einsetzen der Verehrung Audomars als Heiliger, und nicht vor der Schenkung an die Abtei, also nicht vor ca. 720, und lange vor 877, nämlich vor 820, weil in diesem Jahr das neugegründete Stift an Notre Dame in Saint-Omer Miteigentümer der rheinischen Besitzungen wurde. Wahrscheinlich liegt die Angabe in der Beatus-Chronik (s.u.) richtig, die um 750 als Datum nennt.

Die Urkunde von 877 ist also wichtig für unsere Kenntnis der frühen Geschichte Frechens, sie ist aber keineswegs seine Geburtsurkunde. Sie bestätigt nur, was schon lange Bestand hatte. Und: „Frekena“ ist nicht etwa der offizielle Name Frechens gewesen; es ist ein Kunstwort, das in die lateinische Urkunde eingesetzt wurde. Das Dorf Frechen entstand weit früher, nämlich als Gründung fränkischer Siedler, und hatte daher einen fränkischen Namen.  Näheres siehe FRECHENER GESCHICHTE, S. 16f. (und hier weiter unten unter der Überschrift „Wie Frechen entstand“). Im Anhang dieses Buches ist auch der Text der Urkunde von 877 zitiert. Überhaupt widmet dieses Buch der frühen Geschichte Frechens viel Aufmerksamkeit, weil Kenntnisse darüber in Frechen kaum verbreitet waren.

Näheres siehe FRECHENER GESCHICHTE, S. 16f. (und hier weiter unten unter der Überschrift „Wie Frechen entstand“). Im Anhang dieses Buches ist auch der Text der Urkunde von 877 zitiert. Überhaupt widmet dieses Buch der frühen Geschichte Frechens viel Aufmerksamkeit, weil Kenntnisse darüber in Frechen kaum verbreitet waren.

Eine zweite, für die Frechener Geschichte fast noch wichtigere Quelle ist dort ebenfalls — in Auszügen — abgedruckt: das Frechener Weistum (S. 46-48). Diese Quelle aus dem 16. Jahrhundert gibt uns Auskunft über das teils schon Jahrhunderte alte Gewohnheitsrecht, das viele Details des Zusammenlebens der Menschen in Frechen regelte. Und in diesem Zusammenhang fällt der Name eines echten Helden der Frechener Geschichte, dem wir die Aufzeichnung des Weistums verdanken: Hermann Spies von Büllesheim (siehe dort S. 32).

Dieses Weistum ist mehr als eine historische Quelle. Anhand des Waldweistums und des Schicksals des Erbenwaldes oberhalb von Frechen (vgl. dort S. 48) kommt man ins Grübeln: Die in diesem Falle erfolgte Umwandlung von Gemeineigentum in parzelliertes Privateigentum (1827) hatte für Frechen langfristig den Verlust dieses Waldes zur Folge. —

Das Buch:

Wolfgang Reinert, FRECHENER GESCHICHTE. Edition Animus, 2018; Format A5, 52 Seiten, mit vielen Abbildungen. Für 8,- € erhältlich in der Buchhandlung Brauns, Frechen, Keimesstr. 22.

Vorstellung des Buches: Klappentext S. 52 (back page) hier anklicken > FG Backpage 1a sowie Artikel > Frechen: Kurz und kompakt: Freyaheim, Frekena, Frechen | rheinische-anzeigenblaetter.de

Das Buch war sieben Monate nach seinem Erscheinen bereits vergriffen. In der Stadtbibliothek Frechen findet man es im Obergeschoss unter der Signatur „Dek REI“. Der Autor erwägt eine durchgesehene, erweiterte Neuauflage. Diese wird möglicherweise auch online publiziert werden — hier auf fu-frechen.de. Aber Geduld: „Gut Ding braucht Weile.“ (Die Älteren kennen dieses Sprichwort noch.)

Einstweilen kann man seine Wissbegierde mit der Lektüre von mehreren hier folgenden Beiträgen zur Frechener Geschichte befriedigen:

– Wie Frechen entstand, Teil 1 und 2

– Wie kam Audomar nach Frechen?

– Das Buch Die Beatus-Chronik : Inhalt, Resonanz, weitere Forschungen

– Anmerkungen zur frühen Geschichte Frechens: Baugeschichte von Sankt Audomar — Saint-Omer — Was blieb?

.

Schon 2013 veröffentlichte der Autor des oben vorgestellten Buches mehrere Beiträge zur frühen Geschichte Frechens im Blog von fu-frechen.de. Diese Beiträge sind umgezogen und finden nun einen Platz hier auf der Unterseite Frekena:

Wie Frechen entstand (Teil 1 und 2) und Wie kam Audomar nach Frechen?

.

Wie Frechen entstand (Teil 1)

.

Die Anfänge liegen, wie bei vielen anderen Orten, im Dunkeln. Die Beatus-Chronik berichtet mit Berufung auf Gerlacus und Fredegar in wenigen Sätzen über Frechens Geschichte vor und während der Römerzeit.

Noch weiter zurückreichende Siedlungsspuren hat die Archäologie gefunden: Aus der Steinzeit stammen Spuren am Sandberg, aus der Jungsteinzeit Reste eines Dorfes von Bandkeramikern am Frechener Bach zwischen Stüttgenhof und dem Militärring. Über diese Menschen weiß man wenig, benannt wurden sie von Forschern aufgrund der von ihnen zurückgelassenen Reste von gebranntem Tongeschirr, das mit Schnur- und Bandmustern verziert war. Man ist heute vorsichtig damit, allein dies als Indiz  dafür zu werten, dass alle Bandkeramiker der gleichen Volksgruppe zugerechnet werden könnten, während man früher noch annahm, man könnte „die Bandkeramiker“ als ein überall dort siedelndes Volk annehmen, wo diese Keramikreste auftauchten.

dafür zu werten, dass alle Bandkeramiker der gleichen Volksgruppe zugerechnet werden könnten, während man früher noch annahm, man könnte „die Bandkeramiker“ als ein überall dort siedelndes Volk annehmen, wo diese Keramikreste auftauchten.

Nebenstehendes Foto zeigt den Blick aus der nach Köln fahrenden Linie 7 zum Tal des Frechener Baches, wo die Archäologen in den 1920er Jahren gruben. Den Ort für ihr Dorf hatten die Erbauer nahe dem lebenswichtigen Wasser gewählt, ihn aber etwas höher gelegt wegen möglicher Hochwasser. Wo die Bahngleise den festen Fußweg kreuzen, rollt die Bahn durch einen Teil des früheren Dorfbereiches. In den Geschichtsbüchern nennt man es das „jungsteinzeitliche Dorf von Köln-Lindenthal“.

Diese Siedlung wurde, wie man früher annahm, mehrfach verlassen und wieder in Benutzung genommen. Möglicherweise deutet dies darauf hin, dass seine Bewohner zwar schon an der Schwelle zur Sesshaftigkeit standen, aber dennoch zeitweise umherwanderten, wenn sie sich in der Umgebung ihrer Siedlung nicht ausreichend ernähren konnten oder mit ihrem Vieh weiter entfernte Weidegründe aufsuchten. Allgemein sieht die Forschung bekanntlich die Menschen in der Jungsteinzeit (=Neolithikum) die „neolithische Revolution“ vollziehen, d.h. sie gehen vom Nomadendasein mit Viehherden allmählich zur Ansiedlung mit Ackerbau über und werden Bauern.

Inzwischen neigt die Forschung zu der Ansicht, nicht das Dorf sei zeitweise verlassen und wieder bewohnt gewesen, vielmehr habe man in langen zeitlichen Abständen die Häuser an anderer Stelle im Dorf neu errichtet, aber während dieser Zeit das Dorf nicht aufgegeben.

Das Dorf der Bandkeramiker war längst von der Erdoberfläche verschwunden, als keltische Stämme in Rheinland und Voreifel siedelten. Genaueres weiß man eigentlich aus schriftlichen Quellen nicht, ausgenommen den Bericht des Eroberers Cäsar (De Bello Gallico – Vom Gallischen Krieg). Er interessierte sich vorrangig für wirtschaftlich entwickelte Gebiete, wo nicht nur reiche Beute winkte, sondern auch saftige Steuern erhoben werden konnten. So verzichtete er auf Eroberungen in den Wäldern Germaniens und hielt sich mehr an das relativ dicht besiedelte Gallien und das heutige Belgien.

Die keltischen Eburonen, die zwischen Rhein und Maas siedelten, wollten aber nicht einfach unter römische Oberhoheit kommen. Unter ihrem Anführer Ambiorix lockten sie die Besatzung des römischen Winterquartiers mitten in ihrem Gebiet aus dem Lager und — ähnlich wie später Arminius die Legionen des Varus — in einen Hinterhalt: Die römische Legion wurde in einem Tal überfallen und niedergemacht. Das provozierte die übliche Reaktion römischer Feldherren: In einer „Strafexpedition“ brach eine römische Übermacht ins Land der Eburonen ein und metzelte Menschen und Vieh nieder, verbrannte die Häuser und rottete diesen Volksstamm nahezu aus.

Römische Feldherren und Politiker — Cäsar war beides — verstanden dies als „abschreckendes Beispiel“ für alle, die die Absicht hatten, sich ihrem Willen zu widersetzen und Aufstände anzuzetteln. Zur Ehrenrettung der Römer muss man aber erwähnen, dass solche Gewaltorgien des Militärs auch auf Kritik stießen. In einem anderen Fall wurde Cäsar im römischen Senat dafür scharf kritisiert, seine Gegner forderten sogar, ihm das Kommando zu entziehen. Cäsar war aber geschickt und politisch gut genug vernetzt, um solche Versuche abzuwehren.

Die Römer wollten nun das Eburonen-Land nicht nahezu menschenleer lassen. Da kamen ihnen die rechtsrheinisch lebenden Ubier gerade recht: Diese baten die Römer um Unterstützung gegen Nachbarstämme, von denen sie bedrängt wurden. Die Römer, wie gesagt, waren aber zumindest zu diesem Zeitpunkt wenig am rechtsrheinischen Germanien interessiert. Deshalb holte der Befehlshaber Agrippa die Ubier, von ihren Nachbarn als Römerfreunde verschrien, über den Rhein ins entvölkerte Eburonenland.

Ubier besiedelten als treue römischen Untertanen das linksrheinische Rheinland, bevorzugt die Ebenen entlang des Rheins, und den von den Römern bestimmten Ort auf einem hochwassersicheren Plateau  am Rhein, der zunächst Oppidum Ubiorum (Ortschaft der Ubier) hieß und später zur römischen Siedler-Stadt, einer colonia, hochgestuft wurde, besser bekannt unter ihrem neuen Namen Colonia Claudia Ara Agrippinensium, von der römischen Verwaltung abgekürzt mit CCAA.

am Rhein, der zunächst Oppidum Ubiorum (Ortschaft der Ubier) hieß und später zur römischen Siedler-Stadt, einer colonia, hochgestuft wurde, besser bekannt unter ihrem neuen Namen Colonia Claudia Ara Agrippinensium, von der römischen Verwaltung abgekürzt mit CCAA.

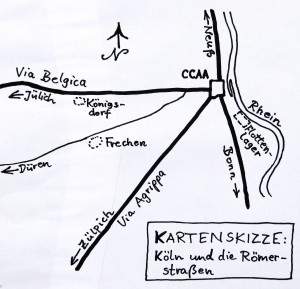

Die römische Macht wurde an der Germanengrenze durch Legionslager gesichert. Die im Oppidum Ubiorum stationierten Soldaten wurden bald nach Neuß und Bonn verlegt, südlich der Siedlung entstand ein Stützpunkt der römischen Rheinflotte. Die bekannten, meist schnurgerade durchs Land geführten Römerstraßen verbanden Legionslager und Städte und machten schnelle Truppenverlegungen möglich. Von CCAA führte u.a. eine Fernstraße nach Westen durch das heutige Königsdorf über Jülich bis zum heutigen Boulogne an der Kanalküste, eine Nebenstrecke bog vor den Mauern Kölns nach Südwesten ab und führte durch das heutige Frechen (Alte Straße) und westwärts über Kerpen und Düren in Richtung Aquae Sextiae (Aachen).

Aus römischer Zeit gibt es auch in Frechen Reste von Gebäuden, und Gräber. Sie werden den Landgütern (villae rusticae) zugeordnet, die im Umland der Römerstadt Landwirtschaft betrieben und Köln mit Nahrungsmitteln belieferten. Jüngst wurden in Königsdorf (In der Widdau) Reste einer Villa Rustica untersucht, einige Funde waren  in einer Ausstellung im Stadtarchiv Frechen zu sehen, wie die hier abgebildete bronzene Öllampe in Gestalt einer Sandale mit Fuß – ein recht seltener Fund aus römischer Zeit nördlich der Alpen. Am Rathaus kann man zwei römische Steinsärge besichtigen, die zwischen Frechen und Haus Vorst gefunden wurden. Hier könnte der Begräbnisplatz einer Villa Rustica an der Bonnstraße gelegen haben, von der Reste gefunden wurden. Außerdem fand man in Frechens Erde auch Reste einer Villa Rustica am Herbertskaul. Wir müssen annehmen, dass Einiges (zum Kummer vor Allem der Archäologen) untergepflügt, überbaut oder von Raubgräbern und Grabräubern entwendet wurde — wie leider an vielen anderen Orten auch.

in einer Ausstellung im Stadtarchiv Frechen zu sehen, wie die hier abgebildete bronzene Öllampe in Gestalt einer Sandale mit Fuß – ein recht seltener Fund aus römischer Zeit nördlich der Alpen. Am Rathaus kann man zwei römische Steinsärge besichtigen, die zwischen Frechen und Haus Vorst gefunden wurden. Hier könnte der Begräbnisplatz einer Villa Rustica an der Bonnstraße gelegen haben, von der Reste gefunden wurden. Außerdem fand man in Frechens Erde auch Reste einer Villa Rustica am Herbertskaul. Wir müssen annehmen, dass Einiges (zum Kummer vor Allem der Archäologen) untergepflügt, überbaut oder von Raubgräbern und Grabräubern entwendet wurde — wie leider an vielen anderen Orten auch.

Nebenstehendes Foto zeigt die oben erwähnten Steinsärge am Rathaus. Sie waren erst kurz vor ihrer Bergung von einem Grabräuber heimgesucht worden — was bedeutet, dass wertvolle Hinweise und der Fundzusammenhang ge- oder zerstört wurden. Während der Grabräuber vielleicht Fundstücke für ein paar Euro auf dem Schwarzmarkt verscherbeln kann, entsteht uns Allen ein Verlust: Uns wurde eine Möglichkeit gestohlen, mehr über Frechens Vergangenheit in der Römerzeit zu erfahren.

vor ihrer Bergung von einem Grabräuber heimgesucht worden — was bedeutet, dass wertvolle Hinweise und der Fundzusammenhang ge- oder zerstört wurden. Während der Grabräuber vielleicht Fundstücke für ein paar Euro auf dem Schwarzmarkt verscherbeln kann, entsteht uns Allen ein Verlust: Uns wurde eine Möglichkeit gestohlen, mehr über Frechens Vergangenheit in der Römerzeit zu erfahren.

Von einer Ortschaft Frechen kann man zur Römerzeit nicht sprechen, da wir nur von verstreut liegenden Villae Rusticae wissen. Die Landgüter der Römer (oft gebaut von Veteranen des römischen Militärs, die sich den Traum vom Landleben als Pensionäre erfüllten) lagen bevorzugt nahe der Verkehrswege, also der Römerstraßen, auf denen die landwirtschaftlichen Produkte geradewegs zum Markt in Köln transportiert werden konnten. Das in Königsdorf untersuchte Gut lag nur einen guten Steinwurf entfernt von der Fernstraße Köln-Boulogne (Via Belgica). Andere lehnten sich an die erwähnte Straße Köln-Düren-Aachen an.

Über die Straßen gelangten auch Rohstoffe nach Köln: Frechener Quarzsand wurde in Kölner Glaswerkstätten verarbeitet. Spezialisten stellten dort die kunstvollen Diätret-Gläser her. Man kann wenige erhaltene im Römisch-Germanischen Museum in Köln bestaunen, die als Grabbeigaben bis in unsere Zeit überdauerten.

In den unsicheren Zeiten des frühen 4. Jahrhunderts, als germanische Stämme über den Rhein in römisches Gebiet eindrangen und zunächst „nur“ plünderten und brandschatzten, verließen einige römische Besitzer ihre Güter, andere versuchten, sich und ihre Hofanlage mit Befestigungen bzw. einem Fluchtturm (Burgus) zu schützen. Als sich dann aber Teile verschiedener Stämme zu größeren Verbänden zusammenschlossen, die sich „Franken“ nannten, da wurde es für die Römer brenzlig: Erst nahmen die Franken vorübergehend Köln ein. Später, im 5. Jahrhundert, kamen sie in großer Zahl über den Rhein, um zu bleiben und sich an geeigneten Siedlungsplätzen niederzulassen.

Wie ging der Wechsel der Herrschaft vor sich? Die römische Macht bröckelte infolge der wandernden, in römische Gebiete eindringenden Stämme und Völker; militärisch konnte man ohne germanische Hilfstruppen dieses Andrangs nicht mehr Herr werden. Die römische Armee hatte schon lange Germanen in Dienst genommen und germanische Einheiten aufgestellt. Außerdem wurden verbündete Stämme in die Verteidigungsoperationen einbezogen. Germanen waren also schon im Rheinland präsent, nämlich als Teil römischer Legionen.

Als römische Truppen zur Verteidigung der Kernlande des Reiches abgezogen wurden und es auf den Verbindungsstraßen teilweise drunter und drüber ging, kamen die Soldzahlungen nicht mehr im Rheinland an, sodass die auf sich selbst gestellten germanischen Truppeneinheiten kurzerhand die Macht übernahmen. Es war weniger eine Eroberung, eher eine Übernahme der Provinz Germania Inferior (Niedergermanien). Familien und Stammesverwandte aus dem Rechtsrheinischen zogen nach und besiedelten die teils entvölkerten Gebiete im Rheinland. — (Forts.: Teil 2)

.

Wie Frechen entstand (Teil 2)

.

Mit der Einwanderung fränkischer Siedler ins Linksrheinische kam die Wende in der Entwicklung Frechens. Nun entstand, soweit wir wissen*, erstmals in historischer Zeit eine dörfliche Siedlung. Die Franken übernahmen selten eine Villa Rustica, viel lieber bauten sie sich neue Höfe und Siedlungen. Den Siedlungskern Frechens wählten sie da, wo der Kirchplatz (an St. Audomar) später die Ortsmitte markierte.

Wie in prähistorischer Zeit schon die Bandkeramiker weiter östlich (siehe Teil 1), so bauten auch die Franken ihre Behausungen nahe am Bach. Je mehr sich die Ansiedlung vergrößerte, desto weiter schob sich die Bebauung nach Westen, parallel zum Frechener Bach, auf leicht ansteigendem Gelände hinauf bis zur Ville. Dabei lagen die begehrtesten Siedlungsplätze zwischen der späteren Hauptstraße und dem Bachlauf. Daher lagen die großen Höfe im Ortskern an der Südseite der Hauptstraße, wie Weyerhof, Tönnishof, Clarenhof. Die „billigeren Plätze“ lagen an der Nordseite der Hauptstraße, von wo man weiter laufen musste, um am Bach Wasser zu schöpfen.

In der Klassifizierung der Siedlungsformen ist Frechen als Straßendorf anzusprechen, wohlgemerkt: in Bezug auf die Hauptstraße, die zunächst einfach die „Dorfstraße“ war, bevor später Nebenwege zu weiteren Straßen wurden. Die Fernstraße führte nördlich am Dorf vorbei (Alte Straße), sie spielte für die Siedlung lange Zeit keine direkte Rolle. Ähnliches gilt für viele andere Dörfer entlang der alten Römerstraßen.

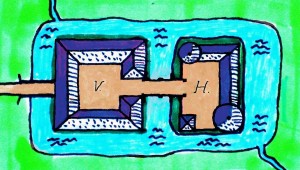

Bäche waren nicht nur wichtig für die Wasserversorgung, sie wurden auch für die Füllung der Wassergräben genutzt, die um die Burgen des Flachlandes angelegt wurden. Auch

manche der größeren Höfe waren von einem Wassergraben umgeben. Der Stüttgenhof (seit 1975 auf Kölner Gebiet, früher zur Herrschaft Frechen gehörend) besitzt noch z.T. den gefüllten Wassergraben (siehe Foto links), der vom Frechener Bach sein Wasser bekommt. Aber vielfach sind solche Gräben heute trocken bzw. zugeschüttet, z.B. an der Vorburg von Burg Bachem.

manche der größeren Höfe waren von einem Wassergraben umgeben. Der Stüttgenhof (seit 1975 auf Kölner Gebiet, früher zur Herrschaft Frechen gehörend) besitzt noch z.T. den gefüllten Wassergraben (siehe Foto links), der vom Frechener Bach sein Wasser bekommt. Aber vielfach sind solche Gräben heute trocken bzw. zugeschüttet, z.B. an der Vorburg von Burg Bachem.

Man kann nicht immer scharf zwischen Burg und Hofanlage unterscheiden. So spricht man von einer „Ackerfeste“, wenn ein Gutshof befestigt war. Viele Burgen waren aber gleichzeitig Rittersitz und Gutshof; der möglichst repräsentativen Hauptburg war die Vorburg vorgelagert, die dem  landwirtschaftlichen Betrieb diente. Diese typische Grundstruktur rheinischer Wasserburgen (in nebenstehender Abbildung schematisch dargestellt) erkennt man noch heute z.B. an Haus Vorst oder Burg Bachem. Meist gelangt man von der Vorburg über eine Brücke in den Hof der Hauptburg, die als letzte Rückzugsmöglichkeit für die Verteidiger in der Regel noch einen besonders festen Wehrturm besitzt, der oft „Bergfried“ genannt wird. Viele Burgen haben sich aus einer kleineren Anlage im Laufe des Mittelalters durch Erweiterungen erst zur größeren Anlage entwickelt. Dabei hat Haus Vorst in der Neuzeit eine typische Umgestaltung erfahren: Die militärische Verteidigung trat in den Hintergrund, dafür wurden der Wohnkomfort und das repräsentative Aussehen der Hauptburg wichtiger; das Haupthaus wurde im barocken Baustil umgebaut. Das Grabensystem blieb bestehen, bis beim Neubau der B 264 an der Nordseite ein Teil abgeschnitten wurde.

landwirtschaftlichen Betrieb diente. Diese typische Grundstruktur rheinischer Wasserburgen (in nebenstehender Abbildung schematisch dargestellt) erkennt man noch heute z.B. an Haus Vorst oder Burg Bachem. Meist gelangt man von der Vorburg über eine Brücke in den Hof der Hauptburg, die als letzte Rückzugsmöglichkeit für die Verteidiger in der Regel noch einen besonders festen Wehrturm besitzt, der oft „Bergfried“ genannt wird. Viele Burgen haben sich aus einer kleineren Anlage im Laufe des Mittelalters durch Erweiterungen erst zur größeren Anlage entwickelt. Dabei hat Haus Vorst in der Neuzeit eine typische Umgestaltung erfahren: Die militärische Verteidigung trat in den Hintergrund, dafür wurden der Wohnkomfort und das repräsentative Aussehen der Hauptburg wichtiger; das Haupthaus wurde im barocken Baustil umgebaut. Das Grabensystem blieb bestehen, bis beim Neubau der B 264 an der Nordseite ein Teil abgeschnitten wurde.

Der Frechener Bach speiste sich aus mehreren Quellen, die die Teiche und Gräben von Burg Benzelrath füllten (1954 weggebaggert). Von dort floss er durch ein Tal im Ville-Abhang ostwärts, vorbei am Dorf Frechen, vorbei am Dorf Marsdorf, und ergoss sich hinter dem Dorf Lind in einen Sumpf, wo er versickerte. Hier, in einem ehemaligen Rheinarm, ließen Kiesablagerungen das Wasser ins Grundwasser und weiter in den Rhein abfließen. Wo einst Sumpf war, liegt heute der Kölner Stadtwald.

Die fränkischen Siedlungsnamen enden oft auf „-heim“. So kann man an einigen Ortsnamen ablesen, wohin der Strom der Siedler damals floss. Der Zustrom nach Frechen hatte im Raum Neuß den Rhein überquert und floss weiter über Bachem (Bach-Heim!) bis in die Eifel (z.B. Blankenheim).

Keine Sicherheit haben wir über die Deutung des Namens „Frechen“. Die verschriftlichten Namensformen helfen nicht weiter: Die Schreibung „Frechen“ ist eine neuzeitliche Festlegung. Die lateinischen Versionen, z.B. „Frekena“ (877), wurden für Urkunden des Mittelalters gewählt und lateinischen Sprachformen angepasst. Die Urkunden („Briefe“) wurden in Latein geschrieben, daher wurde auch für Frechen eine lateinische Namensform eingesetzt.

Man muss auch auf den Klang des Namens in der Volkssprache achten: „Vreischem“ sagten die Alten, und in der mündlichen Überlieferung müssen wir am ehesten den ursprünglichen Namen suchen. Natürlich erkennt man leicht in der zweiten Silbe eine Verschleifung von „-heim“, wie bei „Bachem“.

Manche meinten, nach keltischen Wörtern zur Erklärung des ersten Teils des Ortsnamens greifen zu müssen; so vermutete z.B. Rudolf Niemann darin einen Hinweis auf Heideland. Das erscheint mir jedoch wenig wahrscheinlich angesichts der fruchtbaren Böden im Umkreis des alten Dorfkerns von Frechen. Außerdem waren es Franken aus germanischen Gebieten, die Frechen gründeten und ihm den Namen gaben. Von einem bereits früher existierenden keltischen Dorf ist nichts bekannt.

Die Franken setzten oft einen Namen, z.B. den Namen des Ortsgründers, in ihre Benennung der neuen Siedlung ein und hängten dann ein „-heim“ an. Im Fall von „Vreischem“ jedoch tappt die Forschung in dieser Hinsicht im Dunkeln. Man darf also weiter spekulieren: Wie wäre es mit der Herleitung aus der germanischen Göttin Freya? In oder bei Freya-Heim könnte es ein Heiligtum gegeben haben, an dem die Franken wegen der Fruchtbarkeit der Löß-Böden dankbar ihre Frühlings-, Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin Freya verehrten. Dies ist eine Vermutung — zu schön, um wahr zu sein?

Keltische Namen in der Landschaft haben z.T. überlebt. Sie gingen nicht in jedem Fall durch fränkische Besiedlung verloren. So blieb der Name des flachen Höhenzuges bei Frechen erhalten: die Ville. Während man früher glaubte, diesen Namen auf die römischen Villae Rusticae (siehe Teil 1) zurückführen zu können, sieht man heute darin eine mögliche Übernahme der keltischen Bezeichnung für ein eingeschnittenes Bachtal. Solche gab und gibt es am Ostabhang der Ville.

Vorstellbar wäre: Fränkische Siedler, von Nordosten kommend, fragten Einheimische, wie denn der Höhenzug hieße; die Einheimischen glaubten, die mit Sack und Pack heranziehenden Franken wollten wissen, wo man am besten die Höhe ersteige, und zeigten auf ein Bachtal und sprachen von der „Ville“. Durch ein solches Missverständnis könnte die Bezeichnung „Ville“ auf den ganzen Höhenzug übertragen worden sein.

Etliche dieser Siedler wählten den fruchtbaren Boden in Bachnähe als neue Heimat, woraus sich das fränkische Dorf Frechen entwickelte. Da die römischen Wirtschafts- und Verwaltungsstrukturen teilweise zusammengebrochen waren und auch die nahe Römerstadt Köln ihre Bedeutung als Handelsplatz nahezu eingebüßt hatte, stattete ein fränkischer Herrscher aus der Sippe der Merowinger Frechen und einige andere Dörfer bzw. Ortschaften mit dem Status eines Freien Kaufdorfs aus.

Das Freie Kaufdorf war eine Sonderstellung, die manche fränkische Orte erhielten: Sie sollten die Funktion eines überörtlichen Handelszentrums erfüllen, wo landwirtschaftliche Produkte und handwerkliche Erzeugnisse angeboten und gekauft wurden. Hier konnte jeder, der wollte, Handel treiben oder ein Handwerk ausüben. Hier gab es im Unterschied zu vielen Orten, die später mit mittelalterlichem Stadtrecht zur Stadt erhoben wurden, keinen Zunftzwang und keine Handelsbeschränkungen. Frechen war also bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts eine Art Freihandelszone und ein Marktplatz.

Wir wissen nicht genau, wann in fränkischer Zeit Frechen diese Sonderstellung erhielt. Sie erwies sich aber als dauerhaft und blieb nicht nur das ganze Mittelalter über bestehen, sie überdauerte auch in der Neuzeit, bis die Franzosen 1802 das Linksrheinische annektierten, viele Überbleibsel des Mittelalters abschafften und ihre modernen Rechtsverhältnisse wie im übrigen Frankreich einführten.

Es gibt keine Urkunde über die Verleihung des Status Freies Kaufdorf, wir haben aber glücklicherweise die Aufzeichnung des Weistums aus dem 16. Jahrhundert, wo Frechen als Freies Kaufdorf definiert wird. Die Franken kannten von Hause aus keine schriftlichen Urkunden oder Verträge, es galt der Handschlag als Besiegelung und die Garantie durch Eid und Zeugen. So blieb auch im neu eroberten und teils neu besiedelten Frankenreich unter den Merowingern Vieles unbeurkundet. In späterer Zeit, als Urkunden im Rechtswesen wichtig wurden, vermisste man oft schmerzlich Urkunden zum Nachweis von althergebrachten Besitzverhältnissen und Nutzungsrechten. Das gab Anlass zu allerlei Fälschungen, denn ohne Vorlage einer Urkunde konnte man oft strittige Eigentumsverhältnisse nicht klären.

Doch schafften die Merowinger-Könige die Schriftlichkeit keineswegs ab, als sie in ehemals römische Gebiete vorstießen und die Herrschaft übernahmen. Entgegen früheren Vorstellungen stürzten die Franken auch keineswegs überall wohlorganisierte und hochzivilisierte, blühende Landschaften ins Chaos. Vielmehr erkannten fränkische Herrscher, wie wichtig im Durcheinander nach Völkerwanderung und Eroberungen eine halbwegs funktionierende Verwaltung war. Sie fanden in den Abteien und Bischofssitzen die Fachleute der Kirche, die sich mit so etwas auskannten — und machten sie zu ihren Fachkräften in Sachen Beurkundung, Archivierung, Kodifizierung des Rechts, und historischer Dokumentation. Dadurch überlebte auch die Kenntnis des Lesens und Schreibens, zunächst in lateinischer Sprache.

So brauchen wir uns nicht allzu sehr darüber zu wundern, dass der Frankenkönig Chlodwig, nicht nur wegen seiner dem christlichen Glauben anhängenden Ehefrau, dem Übertritt zum Christentum nicht abgeneigt war. Ob Legende oder nicht, den Sieg in der Schlacht bei Zülpich schrieb er der Hilfe des Christengottes zu, bekannte sich zum christlichen Glauben, und seine nächsten Gefolgsleute taten es ihm gleich (um 498). Wenn geplant, war das nicht ungeschickt: Seine Heerführer waren sicher durch einen Gott des Sieges leichter zu überzeugen.

Es war ein historischer, folgenreicher Schritt: Chlodwig und die (römisch-katholische) Kirche gingen eine engere Bindung ein. Man fühlt sich an Kaiser Konstantin erinnert, der die christliche Kirche seit 313 als einigende Klammer seines Reiches nutzte und förderte. Chlodwig hatte damit aber noch lange kein christliches Reich; der Adel wurde zwar weitgehend christlich, die Bevölkerung aber nur teilweise. Darum musste im Reich noch lange Zeit eifrig missioniert werden.

Im Kölngau, also dem Herrschaftsbereich eines fränkischen Grafen im Großraum Köln, war die Bevölkerung ebenfalls noch größtenteils „heidnisch“, d.h. sie verehrten germanische und keltische Gottheiten. Darum unterstützten Herrscher und Adlige die Kirche durch Stiftungen von Klöstern und Schenkungen von Landbesitz (und förderten durch solch „gottgefällige“ Taten auch ihr persönliches Seelenheil). In Ripuarien, wie das Land zwischen Rhein und Maas in fränkischen Quellen genannt wird, wurde also missioniert, wurden Kirchen und Klöster gebaut und das Christentum verkündet.

Etlicher Landbesitz in Frechen wurde in dieser Zeit einem Kloster in Nordfrankreich geschenkt. Die Abtei Saint-Bertin, gegründet von Audomar (mehr siehe unten: „Wie kam Audomar nach Frechen?“) erhielt diese Schenkung nicht nur aus lauter Frömmigkeit. Diese (nicht beurkundete) Schenkung hatte sicher auch den o.g. missionarischen Zweck. Und Saint-Bertin baute daraufhin die Dorfkirche in Frechen und weihte sie ihrem Klostergründer und Missionar, dem heiligen Audomar. Das war laut Beatus-Chronik um 750. Urkunden aus späteren Jahrhunderten des Mittelalters lassen den Schluss zu, dass von dieser „Mutterkirche“ aus weitere Kirchen und Kapellen in der Region gegründet wurden.

Junge Menschen des frühen 21. Jahrhunderts können sich das vielleicht nur schwer vorstellen: Die Dorfkirche war in früheren Zeiten der wahre Mittelpunkt des Ortes. Das „öffentliche Leben“ spielte sich in und an der Kirche ab. In Frechen waren Sankt Audomar und der Kirchplatz daher das Dorfzentrum. Da dies die einzige Kirche in Frechen war und bis in die frühe Neuzeit blieb, mussten die Menschen z.T. lange Fußwege in Kauf nehmen, um am Gottesdienst teilzunehmen, sei es aus dem Oberdorf oder aus Hücheln — und das war eine Selbstverständlichkeit: Wer nicht aus der Gemeinschaft ausgestoßen sein wollte, fand sich sonntags beim Gottesdienst ein.

Im Laufe der Jahrhunderte hatte sich im „Oberdorf“ ein zweiter Siedlungsschwerpunkt gebildet. Zwischen beiden lag an der Hauptstraße die Spiesburg, manchmal im Mittelalter als „die Frechener Burg“ tituliert, weil sie zwischen Ober- und Unterdorf lag, also aus späterer Sicht zentral.

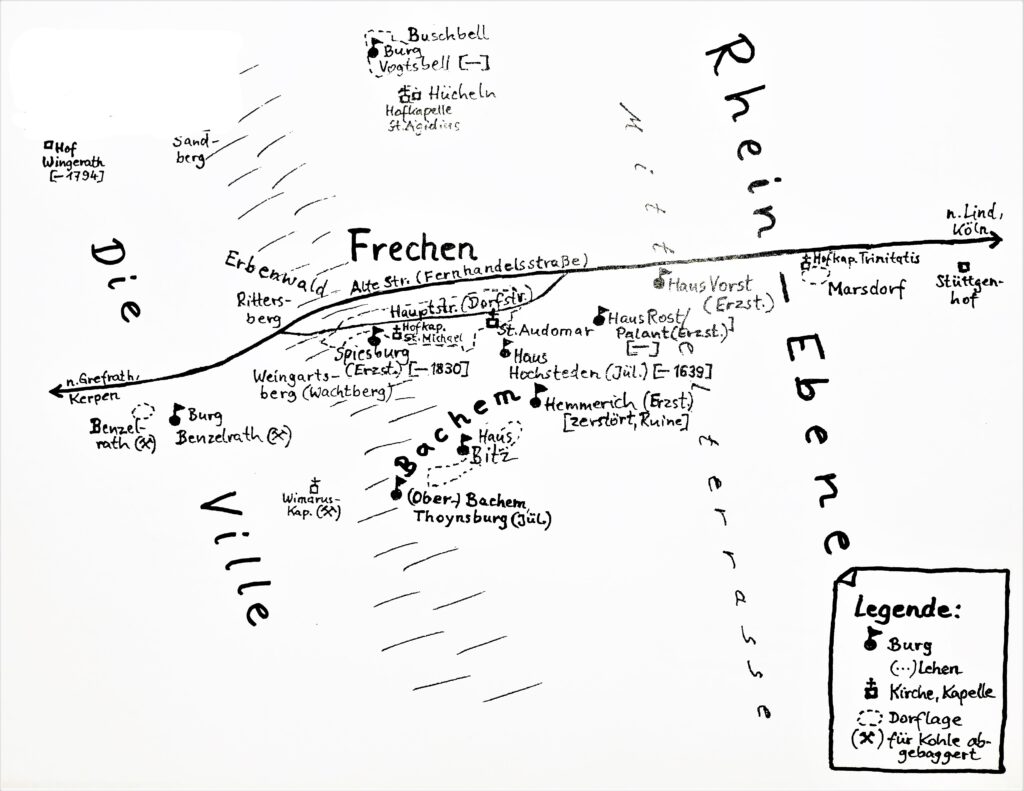

Kartenskizze zur historischen Topografie Frechens

Kartenskizze zur historischen Topografie Frechens

Tatsächlich gab es in der Herrschaft Frechen mehrere Burgen. Das waren Rittersitze mit Landwirtschaft, umgeben von Wassergräben, die vom Frechener Bach mit Wasser versorgt wurden. Ihre Ursprünge liegen im 11. und 12. Jahrhundert. Entlang des Frechener Baches gab es Burg Benzelrath, die Spiesburg, dann von der Kirche abwärts Haus Hochsteden, Haus Rost/Palant, und Haus Vorst.

In der Herrschaft Buschbell lag die Burg Vogtsbell. Königsdorf gehört erst seit 1975 zu Frechen. Auch dort gab es im Mittelalter eine Burg, vom Erzbischof als Zollburg an die Südseite der Aachener Straße gesetzt, wenige Meter vom Bach entfernt, der heute wie die Burg selbst verschwunden ist.

Das Dorf Bachem war eine eigene Herrschaft, dort fanden sich drei Rittersitze: Die Burg (Ober-)Bachem, Haus Bitz und Burg Hemmerich (siehe Karte oben). Bachem kam erst nach 1815, als das Rheinland Teil der preußischen Rheinprovinz wurde, zur Bürgermeisterei Frechen, 1927 wurden die Gemeinden Bachem und Buschbell nach Frechen eingemeindet. Frechen  beantragte nun die Genehmigung eines

beantragte nun die Genehmigung eines  Gemeindewappens, die 1928 erteilt wurde. Anschaulich für die Bevölkerung ließ man unter dem Dach des Rathaus-Aufgangs rechts das neue Wappen an die Wand malen, links gegenüber das Wappen der preußischen Rheinprovinz (Rheinpreußen).

Gemeindewappens, die 1928 erteilt wurde. Anschaulich für die Bevölkerung ließ man unter dem Dach des Rathaus-Aufgangs rechts das neue Wappen an die Wand malen, links gegenüber das Wappen der preußischen Rheinprovinz (Rheinpreußen).

Als Frechen am 2.9.1951 Stadt wurde, blieb man beim gewohnten Wappen. Eine gute Entscheidung, denn das Wappen nahm ja Bezug auf die Geschichte Frechens, und sein schmuckes Aussehen steht auch der Stadt gut zu Gesicht, nicht wahr?

_________________

* „Soweit wir wissen“ müssen wir als Einschränkung zu vielen Aussagen über Geschichte eigentlich hinzudenken: Der Stand der Forschung ist oft nur ein vorläufiger, bis neue Funde gemacht und neue Erkenntnisse veröffentlicht werden (mehr >DIE BEATUS-CHRONIK, S. 93-98).

Über die Gründung von Frechen liegt jedenfalls nichts Schriftliches vor. Darum zählt Frechen wie viele andere Orte sein nachweisliches(!) Alter ab der „ersten urkundlichen Erwähnung“. Diese findet sich in einer Urkunde Kaiser Karls des Kahlen aus dem Jahr 877. Daher feierte Frechen 1977 sein 1100jähriges Jubiläum, auch wenn das Dorf, inzwischen Stadt, wohl um die drei Jahrhunderte älter ist und somit in einer Zeit entstand, in der schriftliche Urkunden kaum üblich waren.

Einen gut nachvollziehbaren Überblick über die Entwicklung Frechens von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert gibt Egon Heeg in seinem Buch „Frechener Straßen“ (1984), S. 15-27.

W. R.

,

,

Wie kam Audomar nach Frechen?

.

Die Frage könnte auch lauten: Wie kam Frechen zu Audomar? Denn seltsam: Nur Frechen hat, als einziger Ort in deutschen Landen, eine Kirche, die „Sankt Audomar“ heißt. Heißt das, dass ein  Heiliger dieses Namens in Frechen wirkte, oder dass ein solcher hier begraben ist?

Heiliger dieses Namens in Frechen wirkte, oder dass ein solcher hier begraben ist?

Weder noch, vielmehr ist Audomar physisch nur in Gestalt einer Reliquie, und zwar eines ziemlich kleinen Knochenstücks, in Frechen anwesend. Dieses wird, wie üblich, in einem Reliquiar aufbewahrt, das in der Kirche auf einem schmalen Seitenaltar zu sehen ist. Das Reliquiar, eine aus Silber gearbeitete Büste, zeigt am Hals-Ansatz das von einem Bergkristall geschützte Gebein.

So kostbar den Gläubigen Reliquien sind, so verächtlich gingen Soldaten in der Französischen Revolution damit um. In Saint-Omer (deutsch: Heiliger-Audomar) stürmten sie damals in die Kathedrale und plünderten das Grab des Heiligen. Die Knochen streuten sie draußen auf das Straßenpflaster. Weniges davon wurde von einem Gläubigen aufgelesen und gerettet. Den Schrein ließen sie einschmelzen.

damals in die Kathedrale und plünderten das Grab des Heiligen. Die Knochen streuten sie draußen auf das Straßenpflaster. Weniges davon wurde von einem Gläubigen aufgelesen und gerettet. Den Schrein ließen sie einschmelzen.

Aus dem Rest des Gebeins stammt ebenjenes Knochenteil, das Mitte des 20. Jahrhunderts der Kirche St. Audomar in Frechen geschenkt wurde.* Das wertvolle Reliquiar (siehe Foto links) soll veranschaulichen, wie bedeutsam der Inhalt ist. Das hat Tradition: Viele Heilige wurden in Kirchen nicht einfach in einem Steinsarg bestattet; man bemühte sich, den ideelen Wert in materieller, sichtbarer Form auszudrücken. Darum hat man z.B. die Gebeine der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom in einem großen, goldenen Schrein mit aufwändigen Verzierungen beigesetzt (siehe Foto unten).

beigesetzt (siehe Foto unten).

Ansonsten ist Audomar in seiner Frechener Kirche noch als farbig bemalte Holzfigur aus dem 19. Jahrhundert präsent. Sie stand lange flankierend am Altarraum, als Pendant stand auf der anderen Seite eine Figur des Erzengels Michael. Letztere wurde entfernt im Zuge einer „Modernisierung“ des Kircheninneren, während die Audomar-Figur in das linke Seitenschiff versetzt wurde, wo man an der Außenwand auch das oben abgebildete Reliquiar findet. Die Figur stellt ihn als bärtigen, segnenden Bischof dar. Sein tatsächliches Aussehen ist unbekannt, weil wir keine authentischen Abbildungen oder Beschreibungen aus seiner Lebenszeit (um 590-670) oder

König Dagobert ernennt Audomar zum Bischof, Buchmalerei aus der Vita Audomarii, 11. Jh., Saint-Bertin [Abb.: wikimedia, gemeinfrei]

von Zeitzeugen kurz danach kennen.

Das Mittelalter kennt ohnehin kaum porträtähnliche Abbildungen von Heiligen. Selten wird überhaupt bei Heiligen wie bei Herrschern eine äußerliche Besonderheit abgebildet, und auch nur dann, wenn sie überliefert und bekannt, also ein persönliches Kennzeichen war wie das Heiligen-Attribut. Im Falle von Audomar waren Buch und Weinrebe sowie der Bischofsstab häufig verwendete Attribute.

In der Abbildung links, die ca. drei Jahrhunderte nach dem Tod Audomars entstand, dürfen wir ebenfalls keine Porträts der dargestellten Personen sehen. Wichtig ist hier die Handlung, die symbolische Übergabe des Bischofsstabs an Audomar, der das Bischofs-Ornat angelegt hat. Im Übrigen zeigt die Darstellung zwei nahezu gleichrangige Personen, auf Augenhöhe und nicht in einer Szene eines Herrschaftsverhältnisses. Beide Personen füllen gleichermaßen das Bild in einer ausgewogenen Gewichtung. Eine andere Frage ist, ob dieses Verhältnis im 7. Jahrhundert der Wirklichkeit entsprach. Denn die Investitur (Einsetzung des Bischofs in sein Amt) durch den König wurde erst im 11. Jahrhundert in Frage gestellt (Investiturstreit, Höhepunkt: „Gang nach Canossa“ 1077). Die Darstellung möchte wohl die veränderten Verhältnisse spiegeln und weniger eine historisch korrekte Wiedergabe der Investitur im Jahr 637 zeigen.

.An seinen Attributen erkannte man den jeweiligen Heiligen. So hat auch der Bildhauer Olaf Höhnen (1933-2009) Anfang der 1980er Jahre die Statue aus Basaltlava gestaltet, die außen am Portal auf einer Säule steht. Für unseren heutigen Geschmack wirkt sie schöner als die aus heutiger Sicht etwas kitschige Figur in der Kirche (siehe oben). Die Kopfbedeckung der Stein-Plastik (Mitra in der Form des frühen Mittelalters) weist Audomar als Mann der Kirche aus (Diese Steinplastik ist also etwas näher an der historischen Erscheinung als die Holzfigur im Ornat späterer Zeiten). Audomar wirkte nicht  nur als Missionar und Klostergründer, sondern auch über drei Jahrzehnte als Bischof.

nur als Missionar und Klostergründer, sondern auch über drei Jahrzehnte als Bischof.

Wie kam es zu seiner Verehrung als Heiliger? Im frühen Mittelalter war die offizielle Heiligsprechung (Kanonisierung) noch nicht von Rom reguliert und kodifiziert. Als Heilige galten per se die Märtyrer des Glaubens, hinzu kamen im Laufe der Zeit Persönlichkeiten, die sich in herausragender Weise als fromme und karitativ tätige Menschen ausgezeichnet hatten (siehe dazu DIE BEATUS-CHRONIK, S. 56, Anm. 10). Manche ihrer Taten erschienen als Wunder, und nach ihrem Tod wurden oft Wunder berichtet, die sich an ihrem Grab zugetragen hatten oder von ihren Reliquien ausgingen (vgl. ebda, S. 24, § 46).

Als die Zahl der Heiligen immer weiter anwuchs und sich die Gedenktage im Jahreskalender häuften, nahm die Kirchenleitung in Rom die Koordination in die Hand und erließ Regeln. Voraussetzung zur Heiligsprechung wurde 1. ein heiligmäßiges Leben und 2. ein wundertätiges Wirken, d.h. ein über das normalmenschliche Maß hinausgehendes in Form von wundersamer Heilung unheilbar Kranker, oder ähnlichem. Das Verfahren wurde später weiter differenziert und gilt auch für die Vorstufe einer Heiligsprechung, die Seligsprechung.

Für Audomar, seine Mitbrüder Bertin und Momelin sowie andere Zeitgenossen galten noch die einfachen Regeln: Heilig ist, wer als solcher angesehen und verehrt wird. Und diese Verehrung ging meist vom Volk aus, sie wurde seltener von oben verordnet. In vielen Fällen hieß das: Die unmittelbar Betroffenen, die das Charisma und die hilfreiche Tätigkeit des Heiligen selbst erfahren hatten, kürten die Person zum Heiligen, manchmal schon vor ihrem Ableben. In späterer Zeit wurden von Rom viele Heilige zwar nicht in den offiziellen Kanon übernommen, man tolerierte aber die lokale bzw. regionale Verehrung (Beispiel: Engelbert von Köln, +1225). Die ließ sich in vielen Fällen auch schwer unterbinden, erst recht, wenn das Grab des Heiligen eine große Zahl von Pilgern anzog.

Hier kommen auch wirtschaftliche Motive ins Spiel. Pilgerfahrten waren im Mittelalter so bedeutend  wie heute Pauschalreisen, Pilger galten wie heute Touristen als wichtige Einnahmequelle. So profitierte z.B. Köln wirtschaftlich sehr vom Einzug der Reliquien der Heiligen Drei Könige (1164): In erster Linie Handelszentrum, wurde die Stadt im späten 12. Jahrhunderts auch noch bedeutendes Wallfahrtsziel, und die drei Kronen zierten fortan das Stadtwappen.

wie heute Pauschalreisen, Pilger galten wie heute Touristen als wichtige Einnahmequelle. So profitierte z.B. Köln wirtschaftlich sehr vom Einzug der Reliquien der Heiligen Drei Könige (1164): In erster Linie Handelszentrum, wurde die Stadt im späten 12. Jahrhunderts auch noch bedeutendes Wallfahrtsziel, und die drei Kronen zierten fortan das Stadtwappen.

In Frechens Kirche müsste es schon im Mittelalter eine Reliquie des Audomar gegeben haben (DIE BEATUS-CHRONIK, S. 22, § 35), vielleicht am Altar platziert oder an sonst prominenter Stelle. Wir wissen nichts von ihrem Verbleib. Möglich, dass sie bei einer Plünderung Frechens geraubt wurde, oder bei anderen Ereignissen verlorenging. Vielleicht war sie auch im Chor vergraben und wurde bei Umbauten der Kirche nicht geborgen (siehe auch ebda, S. 58, Anm. 45-47).

Soweit zur Person des Audomar und seinen Reliquien. Doch noch steht die Frage im Raum, warum Frechen als einziger deutscher Ort das Patrozinium des heiligen Audomar aufweist. Die Antwort liegt wiederum weit zurück, im frühen Mittelalter, als Frechen im Frankenreich lag und in diesem die Dynastie der Merowinger herrschte.

Das von Audomar gegründete Kloster Sithiu wurde bald umgetauft auf den Namen des zweiten Abtes Saint-Bertin (+709, wie Audomar als Heiliger verehrt). Diese Abtei hatte besondere Beziehungen zum merowingischen Herrscherhaus. Hier wurden die fränkischen Reichsannalen aufgezeichnet; hier nahm man auch abgesetzte Könige auf, die als Mönche quasi „entsorgt“ wurden (kahlgeschoren und unter Aufsicht gestellt, kamen sie immerhin mit dem Leben davon).

Die Beatus-Chronik berichtet: „Bald nach 720 erhielt die Abtei Saint-Bertin Schenkungen von Landbesitz im Rheinland, in Ripuarien, wie man damals das Land zwischen Rhein und Maas nannte.“ (Beatus-Chronik, § 29) Diese Ländereien lagen in Frechen, Gelsdorf und Niederkassel (§ 43). Was das für Frechen bedeutete, berichtet § 45: „Um das Jahr 750 baute die Abtei, als größte Grundbesitzerin am Ort, Frechen eine Kirche aus Holz, die dem heiligen Audomar geweiht wurde.“ Nach dem Rechtsgrundsatz der „Eigenkirche“ war die Abtei, als größter Landbesitzer am Ort, zu diesem Bau verpflichtet, damit verbunden war das Patronatsrecht (Sie bestimmte den Pfarrer an dieser Kirche).

So bekam das Dorf Frechen im 8. Jahrhundert seine Kirche St. Audomar. Sie wurde am ursprünglichen Zentrum des Dorfes errichtet: An der Kirche war unter der Gerichtslinde der Versammlungs- und Gerichtsplatz, und gegenüber lag der vermutlich erste Gasthof, in bester Lage: am Dorfzentrum, und nahe der Fernstraße, die am Dorf vorbeilief (heutige Alte Straße). In der Beatus-Chronik (um 1300) wird dieser Gasthof unter dem Namen „Zur Sonne“ erwähnt. Im 20. Jahrhundert stand hier bis zum Abbruch im Jahre 1970 das Gasthaus „Zur Glocke“, dessen Fassaden mit grün-glasierter Ooms’scher Keramik verziert waren.

Kirchplatz mit Linde, Gasthof „Zur Glocke“ und Christus-Statue, vor dem Abbruch der „Glocke“ und der benachbarten Häuser (Blick von der Kirche Richtung Hüchelner Straße; Foto: W. R., Juni 1969)

.

* Durch die Freundschaft zwischen dem Frechener Stadtarchivar Karl Göbels und dem Stadtarchivar von Saint-Omer, Georges Coolen, kam es 1952 zu einer Übergabe der Reliquie für die Kirche St. Audomar in Frechen.

.

Im April 2013 erschien ein Buch mit dem Titel

„DIE BEATUS-CHRONIK“.

.

Der Herausgeber schrieb dazu unter anderem: Diese mittelalterliche Chronik enthüllt den bislang unbekannten Plan aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts, in Frechen eine Universität zu gründen. Aus der Sicht heutiger Menschen erscheint das höchst unwahrscheinlich. Ist dieser Plan erfunden? Ist die Chronik gar gefälscht? Oder wurde dieses Projekt sieben Jahrhunderte lang ignoriert und vergessen, weil vertuscht, totgeschwiegen, schließlich als unglaubwürdig beiseite geschoben?

Zur Bewertung dieser Chronik aus Sicht von Historikern ist sachlich festzustellen: Im Abgleich mit dem heutigen Stand der historischen Forschung zeigt sich, dass die Chronik nichts Anderes berichtet, als was damals, um das Jahr 1300, durchaus denkbar war. Der Plan (der nur aus heutiger Sicht kaum vorstellbar erscheint) und auch das Scheitern des Projekts „Universitas Frekenae“ passen durchaus in die historische Gesamtsituation, d.h. in die politischen Machtspiele und -interessen sowie die kulturellen Rahmenbedingungen der europäischen Geschichte in den Jahrzehnten um 1300. Damit entfaltet die Beatus-Chronik auch ein historisches Tableau, das uns das späte Mittelalter näher bringt und Einblicke in die Vorstellungswelt jener Zeit ermöglicht.

Wenn man bedenkt, dass unsere Schulgeschichtsbücher uns Einiges von Köln als mittelalterlicher Stadt, aber nichts von Frechen berichtet haben, dann wird uns hier gleichsam eine Flut von Informationen geboten. Hier ruht der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit nicht allein auf der großen Stadt Köln, wie wir es gewohnt sind, sondern vor allem auf dem „Freien Kaufdorf Frechen“, das bereits in der Zeit der fränkischen Merowinger-Könige diese

Sonderstellung erlangte und damit eine Art „Freihandelszone“ war. Und obwohl es bald vom wieder aufblühenden Köln überschattet wurde, blieb ihm der Sonderstatus doch bis Ende des 18. Jahrhunderts erhalten.

Diese Chronik füllt eine Lücke im historischen Gedächtnis Frechens: Die Stadt erinnert sich meist nur ihrer großen Zeit als Töpfer-Ort im 16. bis 18. Jahrhundert, auf die auch der Bartmannkrug im Stadtwappen verweist. Die davor liegende Zeit, das Mittelalter, wird dagegen als größtenteils „weißer Fleck“, als fast leere Seite im Buch der lokalen Geschichte wahrgenommen. Folglich wird diese Zeit im historischen Gedächtnis der Stadt meist übergangen. Das soll nicht länger so bleiben, und die Veröffentlichung der Beatus-Chronik will und kann dazu beitragen, dies zu ändern.

Warum wussten wir bisher nichts von jenem Universitäts-Projekt? Das liegt auf der Hand: Diejenigen, die damals diese Gründung verhindern wollten, waren nicht an einer weiteren Publizität des Projekts interessiert. Und die Betreiber, d.h. Abtei und Stift in St.-Omer, wollten nach ihrem Rückzieher den französischen König nicht weiter verärgern und fuhren offiziell die Linie: „Niemand hat die Absicht, in Frechen eine Universität zu gründen.“ Sie verleugneten die Planung und verlegten sich, ebenso wie die Gegner des Projekts, auf Vertuschen und Totschweigen. Dieser Schulterschluss einer quasi unheiligen Allianz war offenbar erfolgreich, das Projekt verschwand aus dem kollektiven Gedächtnis der Region.

Apropos Gedächtnis: Der Herausgeber dieser Chronik widmet sein Buch den beiden jungen Menschen, die 2009 beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs ums Leben kamen. (Dort wurden übrigens auch einige Frechen betreffende Dokumente aus dem Mittelalter vermeintlich sicher aufbewahrt.) In seiner Vorbemerkung zum Buch begründet er diese Widmung mit der anhaltenden Betroffenheit über dieses Ereignis. Deshalb wurde auch auf der Website fu-frechen.de das Thema nach dem Erscheinen des Buches (April 2013) weiterverfolgt (>Blog/Köln-Notizen).

Dieses Buch impliziert eine Aufforderung an HistorikerInnen, nicht zur Tagesordnung der „wichtigeren“ Forschungsthemen überzugehen, sondern zu prüfen, ob sich nicht an anderer Stelle Hinweise ergeben, die man bisher ohne Kenntnis der Beatus-Chronik nicht einordnen konnte und womöglich übergangen hat.

Der Herausgeber der Beatus-Chronik wendet sich aber nicht nur an HistorikerInnen, sondern auch an ein größeres, historisch interessiertes Publikum, dem er mit Anmerkungen zum Text, mit Hintergrund-Informationen, und als „Ausklang“ des zweiten Teils mit einer anschaulichen Kurzgeschichte deutlich macht, was die Historie für unsere Gegenwart bedeutet.

Dabei hat dieses Buch durchaus einen doppelten Boden: Man kann es als ein populärwissenschaftlich angelegtes Werk lesen, wie es der Herausgeber in der Einführung deklariert; man kann aber auch auf Hintergründiges stoßen und Zusammenhänge finden, die nicht gleich ins Auge springen; und man kann sich sich zum Nachdenken, z.B. über Sinn und Wesen von „Geschichte“, anregen lassen. Für das akademisch gebildete Publikum gibt das Nachwort einer Geisteswissenschaftlerin weitere Denkanstöße. Alles in Allem kann man sagen: Dieses Buch bietet in verständlicher Sprache Jeder und Jedem etwas, sowohl den historischen Laien als auch den Informierteren, den Leuten mit normaler Schulbildung ebenso wie den Studierten.

Das Anliegen des Herausgebers, möglichst Vielen den Zugang zu Information, Aufklärung und Orientierung anzubieten, entspricht seiner Grundhaltung, die scheinbar beiläufig in einer Bemerkung im Buch aufscheint: „Keiner ist unwichtig.“ Er schließt in diesen Satz die beiden Opfer des Archiveinsturzes in Köln ein, sowie die vielen Menschen, die ungenannt im Dunkel der Geschichte bleiben. Dort blieb auch eine ganze Ortschaft (nämlich Frechen), die im Schatten Kölns bei Historikern kaum Beachtung fand. —

Ein gutes Geschenk für Leute, die sich für Geschichte interessieren – und die richtige Lektüre für diejenigen, die auch das Große Ganze im Blick behalten wollen. Außerdem ist es eine wichtige Lektüre für FrechenerInnen, die bisher ihre Heimatstadt im Hinblick auf ihre Geschichte für unbedeutend gehalten (und damit unterschätzt) haben.

Näheres zum derzeitigen Stand der Verfügbarkeit für potentielle KäuferInnen können Sie weiter unten erfahren.

Grundsätzlich ist DIE BEATUS-CHRONIK für Interessierte noch antiquarisch erhältlich. Sollten Sie dennoch kein Exemplar ergattert haben, dann wenden Sie sich an den Herausgeber (solange der noch einige Exemplare in Reserve hat.) Im Impressum finden Sie seine Mail-Adresse.

Wer sich in die Stadtbibliothek Frechen begibt (was sich immer lohnt), kann dort (1. Stock, Signatur: Dek-REI) im Buch blättern und lesen oder es ausleihen. Außerdem führt es der Frechener Geschichtsverein in seiner Bibiliothek (Kat.Nr. 963). Außerhalb von Frechen haben einige größere Bibliotheken das Buch in ihrem Bestand, z.B die Diözesan-Bibliothek in Köln. .

Das Buch war ab 3. April 2013 erhältlich für 15,50€ bei verschiedenen Händlern im Internet wie auch im nächsten Buchladen vor Ort, der Ihnen im Zweifel das Buch bestellte.

[Anmerkung 04.11.2022: Wer im Internet sucht, stößt derzeit auf Angebote, wo für dieses Buch (gut 9½ Jahre nach seinem Erscheinen) ganz verschiedene, teils erstaunliche Preise bis 150,-€ aufgerufen werden. Das mag damit zusammenhängen, dass der Verlag in Münster seit 2017 insolvent ist und das Buch seitdem nicht mehr geordert werden kann, weder als Book-on-Demand noch als E-Book.]

Der Klappentext zum Buch Buch teilt mit:

Ein Leser meinte: „In diesem Buch ist Stoff für gleich mehrere Bücher.“ Wahrlich, die KäuferInnen bekamen viel Buch für’s Geld. Hier traf das Wort  „preiswert“ voll zu. Daran zeigt sich auch: Dieses Buch ist nicht primär kommerziell (auf maximale Verkaufszahlen) konzipiert, also auch nicht auf eine bestimmte Seitenzahl künstlich aufgebläht, sondern, im Gegenteil, inhaltlich stark aufgeladen. Außerdem wird der Inhalt nicht schnell veralten.

„preiswert“ voll zu. Daran zeigt sich auch: Dieses Buch ist nicht primär kommerziell (auf maximale Verkaufszahlen) konzipiert, also auch nicht auf eine bestimmte Seitenzahl künstlich aufgebläht, sondern, im Gegenteil, inhaltlich stark aufgeladen. Außerdem wird der Inhalt nicht schnell veralten.

Interessierte sollten die Chance nutzen, sich diese, fast möchte man mit Frau Bogner-Lafranc sagen: „heimliche Frechener Bibel“, für den eigenen Bücherschrank zu sichern, einmal wegen der längerfristigen Aktualität dieses Buches, und zum Anderen auch als Langzeit-Investition (weil es zur Rarität geworden ist, siehe z.B. hier >Die Beatus-Chronik | WorldCat.org ).

Geht es in diesem Buch um historische Wahrheit oder eher um legendäre Vorgänge?

Man kann sagen, dass die Frage, was wir unter „Geschichte“ verstehen und was „historische Wahrheit“ ist, sich im Grunde wie ein roter Faden durch fast das ganze Buch zieht, mal indirekt, mal direkt thematisiert. Als Historiker möchte der Herausgeber niemandem vorgaukeln, Geschichte sei ein feststehendes Faktengerüst zum Auswendiglernen, also bloß ein Wissensgebiet mit in Stein gemeißelter, ewig gültiger Wahrheit. Nein, Geschichte ist mehr, es ist ein Betätigungsfeld für Neugierige, die die Oberfläche der Welt und die scheinbar oft zusammenhanglose Folge von Ereignissen hinterfragen wollen, für DenkerInnen, die Zusammenhängen nachspüren und sie wenigstens ein Stück weit aufhellen, einordnen und verstehen wollen.

Im Buch auf den Seiten 96 bis 98 wird ausgeführt und begründet, was Geschichte ist, und warum die Beschäftigung mit ihr so wichtig ist. Und am Schluss, im Nachwort von Frau Dr. Bogner-Lafranc, wird den Durchblickern ins Gewissen geredet, sich nicht solitär im stillen Kämmerlein, oder im kleinen Zirkel von Spezialisten, an ihrem Wissen zu ergötzen, sondern gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, d.h. sich auch anderen, weniger informierten Menschen mitzuteilen, und das bitte in verständlicher Form.

Diesem Anspruch nachzukommen bemüht sich auch der Herausgeber. Denn daran hapert es leider oft: Es gibt eine Menge WissenschaftlerInnen, die sich nur in der Fachsprache und nur in komplexen Schachtelsätzen über ihre Forschungsergebnisse äußern. Das hat in Deutschland — anders als im angelsächsischen Sprachraum — Tradition, weil hier offenbar die Wissenschaft immer etwas abgehoben und sprachlich verklausuliert daherkam, um als seriös respektiert zu werden. —

Das Scheitern des Universitätsprojekts in Frechen war für die Menschen jener Zeit keineswegs wahrscheinlich, geschweige denn vorhersehbar. Erst lange Zeit danach (hinterher ist man immer schlauer) können wir im Rückblick sagen: Der Plan konnte nicht gelingen, jedenfalls nicht in dieser historischen Gesamtsituation (wie wir sie heute überschauen können). Dafür liefert die Chronik selbst genügend Hinweise, weil sich der Chronist Beatus an — auch aus heutiger Sicht — gültige, nachprüfbare „historische Fakten“ hält und nicht zum Fabulieren neigt (wie manch andere seiner Kollegen). Das hält ihn aber nicht davon ab, durchaus emotional beteiligt zu sein und teils sehr entschieden Stellung zu beziehen.

Das Scheitern des Universitätsprojekts in Frechen war für die Menschen jener Zeit keineswegs wahrscheinlich, geschweige denn vorhersehbar. Erst lange Zeit danach (hinterher ist man immer schlauer) können wir im Rückblick sagen: Der Plan konnte nicht gelingen, jedenfalls nicht in dieser historischen Gesamtsituation (wie wir sie heute überschauen können). Dafür liefert die Chronik selbst genügend Hinweise, weil sich der Chronist Beatus an — auch aus heutiger Sicht — gültige, nachprüfbare „historische Fakten“ hält und nicht zum Fabulieren neigt (wie manch andere seiner Kollegen). Das hält ihn aber nicht davon ab, durchaus emotional beteiligt zu sein und teils sehr entschieden Stellung zu beziehen.

Streng wissenschaftlich sagt der heutige Historiker: Solange ein Vorfall, ein Ereignis oder ein Projekt wie das einer mittelalterlichen Universität in Frechen in nur einer Quelle erwähnt wird, eine Bestätigung durch weitere aber (noch) nicht vorliegt, können wir formell nicht von einem gesicherten Fakt sprechen. Mögen daher Manche dieses Projekt als historische These, Andere als Sage oder Mythos ansehen, das steht Jeder und Jedem frei. Auf jeden Fall aber erhalten die Leserinnen und Leser durch die Beatus-Chronik einen faktenreichen Einblick in die realen Verhältnisse im beginnenden Spätmittelalter. Und was in Bezug auf das Projekt „Universitas Frekenae“ dann in der historischen Forschung zum anerkannten, also eindeutig belegten Fakt der Geschichte wird, mag der Fortgang der historischen Forschung und Diskussion entscheiden.

Denn der Herausgeber W. Reinert wünscht sich, dass diese Veröffentlichung Anlass und Anstoß für weitere Forschungen sein möge, dass berufene HistorikerInnen (MediävistInnen mit besonderer Kenntnis der rheinischen Geschichte) gezielt den Fragen nachgehen, die dieses Buch aufwirft oder offen lässt, und dass im Laufe dieser Forschungen neue Hinweise in Archiven entdeckt werden, die von anderen Forschern zuvor übersehen oder überlesen wurden. Das ist durchaus vorstellbar, weil deren erkenntnisleitendes Interesse anderen Fragen nachspürte und sie vom Projekt Universitas Frekenae noch nichts ahnten.**

Neben einer historischen Darstellung und Diskussion geht es in diesem Buch aber auch um moralische Fragen. Daher fällt, bei dieser thematischen Bandbreite des Buches, die Einordnung in eine Themen-Schublade nicht leicht. Bei Verlag und Handel wird es mit Recht in der Kategorie „Geschichte“ bzw. „historisches Fachbuch“ geführt. Inhaltlich geht es aber weit über ein rein historisches Sachbuch hinaus. Das meint auch Frau Bogner-Lafranc mit ihrer oben zitierten Etikettierung dieses Buches als „quasi Frechener Bibel.“

Besonders für die FrechenerInnen von heute könnte man dieses Buch als Bereicherung des historischen Gedächtnisses ansehen, dazu als Beitrag zur Einordnung Frechener und rheinischer Geschichte in den europäischen Hintergrund, und weiter als Aufforderung zu mehr Nachdenklichkeit im Umgang mit Geschichte — statt gewohnheitsmäßig und ungeprüft Bilder der Vergangenheit mit ihren blinden Flecken und Irrtümern beizubehalten.

_____________________________________

* Nachtrag am 29.01.2017: Als hätte ich es vorausgeahnt, wird inzwischen diskutiert, dass wir im „postfaktischen“ Zeitalter leben, wo Lüge und Wahrheit, Fakten und Verschwörungsmythen oft austauschbar bzw. gleichrangig nebeneinander gestellt werden. Daran sind z.T. die sozialen Medien und Internetforen schuld, die nicht nur alle Äußerungen unbewertet einstellen, sondern dem Nutzer zusätzlich per Algorithmus eine Blase oder Echokammer bauen, in der sich nur noch seine Vorlieben und bevorzugten Meinungen finden. Dort wird — im Gegensatz zu den hergebrachten Medien — keine Einordnung bzw. Orientierungshilfe geboten, wie sie gelernte Journalisten in seriösen Medien bereitstellen. Folglich stehen im Netz „fake news“ oft ohne Unterscheidung vermischt mit echten Nachrichten. Die Folge: Der durchschnittlich gebildete bzw. informierte User kann Falschmeldungen und Desinformation meist nicht erkennen und durchschauen — und glaubt daher manche Unwahrheit. Das ist im Ergebnis das Gegenteil von Ermunterung zu kritischem Hinterfragen und zum Gebrauch des eigenen Verstandes (wozu ja gerade auch diese Website fu-frechen.de auffordert).

** Wer ein solches Überlesen oder Übersehen für kaum vorstellbar hält, bedenke das Folgende: Karl Göbels nennt in seiner Aufzählung historischer Irrtümer über Frechen auch das Jahr der urkundlichen Ersterwähnung Frechens, Rosellen (1887) zitierte dazu eine Urkunde des Cäcilienstifts zu Köln aus dem Jahr 941. Diese Jahresangabe wurde lange Zeit von anderen Autoren übernommen, selbst nachdem die Urkunde aus dem Jahr 877 (siehe oben in der Einleitung) bereits mehrfach wörtlich publiziert worden war. Nur war eben lange niemandem aufgefallen, dass im Text der älteren Urkunde von 877 das Dorf Frechen (in der latinisierten Form) „Frekena“ genannt wurde (vgl. Karl Göbels, Frechen damals. Köln 1977, N.D. 1986, S. 16).

Foto: DIE BEATUS-CHRONIK in guter Gesellschaft, im Frühjahr 2013 in der Buchhandlung Brauns in Frechen

Wieso „in guter Gesellschaft“? Weil in Teilen des Buches Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen aufkommt, besonders im „Nachwort für das akademische Publikum“ von Julie Bogner-Lafranc, das Sie hier lesen können: BC-Nachwort von JBL – HP-Vers odt

–

Welchen Stellenwert oder welche Bedeutung hat dieses Buch im Hinblick auf die Geschichte Frechens und der Region?

Da möchte ich mich als Herausgeber zurückhalten und die Antwort Anderen überlassen, nämlich den LeserInnen sowie den Fachleuten in den Bereichen Geschichte, Religionswissenschaft, Ethik, u.a.

Frau Dr. Bogner-Lafranc, die das Nachwort für das akademische Publikum (S. 137-145) beisteuerte, meinte dazu im Januar 2013:

Diese Veröffentlichung wird kein Strohfeuer oder ein schnell verpuffender Knalleffekt sein — im Gegenteil, aus meiner Sicht wird dies voraussichtlich ein Langzeit-Brenner. Nach meiner Einschätzung werden sich die Verkaufszahlen zwar kurzfristig in Grenzen halten, und das Buch wird wohl kaum auf einer Bestsellerliste auftauchen — aber langfristig wird es immer wieder zitiert werden, es wird andere Veröffentlichungen beeinflussen und — wer weiß? — womöglich auf lange Sicht sogar als eine Art „Frechener Bibel“ geschätzt werden.

Dem möchte ich wenig hinzufügen. Das Buch enthält Anregungen und Fragen bzw. Denkanstöße zu vielen Themen und ist auf jeden Fall ein Diskussionsbeitrag, der über eine tagesaktuelle Bedeutung weit hinausreicht.

Wieviel Lokalpatriotismus schwingt in diesem Buch mit?

Der Zugang zum historischen Frechen findet hier nicht nur in sachlicher, nüchterner Art statt. Vielmehr schwingen da auch Gefühle mit, die im Buch selbst im zweiten Teil unter der Überschrift „Frechens Vineta“ angesprochen werden, und zwar in dem vorangestellten Zitat, in dem der Begriff „Vineta“ für das Interesse an einer teils sagenhaften, näher zu ergründenden Vergangenheit eines Ortes steht (S. 101).

Wenn man in die Frühe Neuzeit zurückgeht, wird einem sofort bewusst, dass Frechen ein solches, versunkenes „Vineta“ besitzt: Fast der gesamte Ortskern im Bereich Hauptstraße — Alte Straße — Oberdorf ist dicht besetzt mit Relikten früherer Töpfer-Werkstätten, die bei jedem Ausschachten für ein Bauvorhaben zutage treten (und seit Jahrzehnten die Raubgräber anlocken). Was Wunder: Wir wissen von Zeiten, in denen gewaltige Mengen an Tonkrügen und -geschirr produziert und von Händlern in alle Welt verkauft wurden. Damals muss zeitweise das halbe Großdorf Frechen direkt oder indirekt in oder für die Töpfer-Branche beschäftigt gewesen sein.

Es ist allerdings nicht dieses durch Grabungen und schriftliche Quellen gut belegte „Vineta“ der Frühen Neuzeit, dem sich DIE BEATUS-CHRONIK hauptsächlich widmet, vielmehr der vorangegangenen Zeit des Mittelalters, von der – im Vergleich – sehr wenig bekannt ist. Das Töpferhandwerk war schon im Mittelalter in Frechen präsent (auch wenn in manch einer Publikation in Unkenntnis etwas Anderes behauptet wird). Der Status „Freies Kaufdorf“ spielte dabei für Handel und Handwerk eine wichtige Rolle.

Für Frechen liegt die Bedeutung dieses Buches u.a. vielleicht gerade in der Anregung, den Ort, seine Geschichte mit mehr Interesse und Wertschätzung zu betrachten, ihn sogar zum Objekt oder Schauplatz von Literatur zu machen, ihn als lohnenden Stoff zu begreifen, statt sich von der kleinmütigen Sicht einiger Frechener herunterziehen zu lassen, die von vorneherein nach Köln blicken und Frechen kaum eines Blickes für wert halten. Diese fast „nestbeschmutzende“ Identifikation mit dem großstädtischen Nachbarort ist wohlfeil, um nicht zu sagen: platt und gedankenlos; sie verachtet die eigene Herkunft und glaubt, sich der nahen Großstadt und ihren Lästermäulern anbiedern zu können, indem sie den eigenen Wohn- oder Herkunftsort schmäht. Das ist mit Sicherheit auch der mangelnden Kenntnis der Frechener Geschichte geschuldet — ein Grund mehr, dieser Unkenntnis endlich abzuhelfen!

Im Frechen-Lied des Kabarettisten Rainald Grebe mag es witzig klingen, weil er wohl noch ein Frechen erlebt hat, das, gerade erst nominell Stadt geworden, der traditionell spöttischen Geringschätzung seitens der Kölner nicht viel entgegenzusetzen wusste. In früheren Zeiten blickten Städter meist überheblich auf die Bewohner des Umlandes herab. Doch das ist heute nicht mehr Stand des wirklichen Lebens und Erlebens.

Ich kenne jenes Großdorf Frechen mit Industrie aus meiner Kindheit und Jugend und habe selbst in jungen Jahren so manche geringschätzige oder satirische Äußerung über die „junge Stadt mit Tradition“ gemacht. Seitdem ist viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen, ich habe viele Jahre in Köln gelebt und kenne auch dort manch unschöne Gegenden und Ecken, die wenig vorzeigbar sind. Auch Köln wird von den Kölnern selbst viel kritisiert, z.B. wegen unattraktiver Plätze, die nicht zum Verweilen einladen. Der Tourist sieht Vieles nicht, oder er sieht Köln als One-stop-city, wo man den Dom anschaut, in der Altstadt ein Kölsch trinkt und dann weiterfährt.

Köln wird außerdem von Politik und Verwaltung, sagen wir: nicht immer optimal gemanagt. Das sagen und schreiben (z. B. in Leserbriefen an die lokalen Zeitungen) viele KölnerInnen nicht erst seit dem Archiveinsturz von 2009. Auch darum gibt es aus Frechener Sicht derzeit weder Grund noch Anlass, Kölns Expansions-Begehrlichkeiten nachzugeben und sich in die Großstadt eingemeinden zu lassen. Davon würde eher Köln als Frechen profitieren.

W. R.

Nachtrag dazu: Wie der Kölner Stadt-Anzeiger am 27.11.2013 meldete, gibt uns Bergheim ein Beispiel, wie man selbstbewusst die lokale Geschichte pflegt und verteidigt und sich dabei lokalpatriotisch gegen Kölner Großstadt-Gebaren behauptet. Da geht es nämlich um den historischen Reitergeneral Jan von Werth, den Köln für seine Geschichte vereinnahmt hat. In Bergheim hat man aber herausgefunden, dass die erste Begegnung des Jan mit der angeschmachteten Griet nicht auf einem Hof in Köln stattfand, sondern auf Gut Schlenderhan bei Bergheim. Jawoll, auch im Rhein-Erft-Kreis ist lebendige Geschichte zu Hause!

Erst im weiteren Verlauf spielt Jan eine Rolle für Köln: Im Dreißigjährigen Krieg gelang ihm 1637 die Vertreibung feindlicher Truppen aus der Festung Ehrenbreitstein, sodass die Rheinschifffahrt für den Kölner Handel wieder aufgenommen werden konnte. Das machte ihn für den Kölner Rat zum Helden, entsprechend bejubelt zog er in Köln ein. Der Sage nach traf er am Severinstor auf seine alte Flamme Griet, die ihn als „Nobody“ einst verschmäht hatte. Die Szene mit dem legendären Dialog zwischen den Beiden, sie an einem Marktstand, er als Reitergeneral hoch zu Ross, wird jährlich vor Ort an Weiberfastnacht aufgeführt.

– W. R. –

Gibt es (neben den Artikeln in der Presse anlässlich des Erscheinens) Rezensionen zu diesem Buch?

Ja, es gibt Kurzbesprechungungen und Bezugnahmen, aus denen hier folgend zitiert wird:

„Das Buch richtet den Blick weniger auf Fragen nach der Zuverlässigkeit der Quelle, sondern auf den Text selbst, der in einer lesbaren Fassung, d.h. in heutigem Deutsch, erstmals gedruckt vorliegt. Im Focus stehen der Chronik-Text, seine Entstehungsgeschichte, das historische Umfeld, in dem er entstand, und damit die Zeit und die Situation, wodurch vor dem geistigen Auge des Lesers auch ein Bild des späten Mittelalters um 1300 entsteht.“ — Gerhard Gengenheim in: Historische Literatur und ihre Autoren, Folge 5 (2013), Rubrik „Neue Bücher“

„… ist ein Werk, das sich der einfachen Einordnung in eine literarische Gattung widersetzt und irgendwo zwischen Literatur und Sachbuch anzusiedeln ist. (…) Mich erinnert es an die Sachliteratur des Mittelalters: Der Text eines alten Meisters bzw. Kirchenvaters wurde glossiert und kommentiert, und die Textauslegung entwickelte oft seine Gedanken weiter und leistete damit einen Beitrag zum gelehrten Diskurs. So hat der Herausgeber der Beatus-Chronik auch Zusatzinformationen, Denkanstöße und weiterführende Gedanken aufgeboten, um nicht bloß einen Text zu edieren, sondern die LeserInnen darüber hinaus zu weiterer Beschäftigung mit den angeschnittenen Themen anzuregen.“ — Renate Munzinger in: Geschichte in Antike und Mittelalter XXVIII (2013), S. 215, Rubrik „Neu erschienen“

„Bemerkenswert aus feministischer Sicht ist die Haltung des Chronisten Beatus: Er setzt sich deutlich ab von der abschätzigen, frauenfeindlichen Sichtweise der Altvorderen wie Kirchenvater Augustinus, und weist auf die altirische Tradition hin, die den Frauen mehr Respekt entgegenbrachte, und die von Missionaren wie Columbanus nach Westeuropa importiert wurde. Hier prallte sie auf die römisch-patriarchalisch geprägte Kirchenhierarchie, der sie auf Dauer unterlag…“ — Geneviève Mandel, «Femme, tais-toi», in: La France Médiévale CXVII (2014), S. 185-230; übersetzt von J. Bogner-Lafranc

„Hier wird die Geschichte eines Ortes einmal ganz anders aufgerollt: Ausgehend von einer mittelalterlichen Chronik, entfaltet Reinert ein Bild der Frechener Geschichte, verwoben mit der Geschichte des Rheinlandes und Europas. Und nebenbei stellt er auch noch die herkömmliche Geschichtsschreibung bzw. unser Verständnis davon in Frage, teils in subtiler Weise. So bietet dieses Buch viele Ansätze zum Weiterdenken. Es ist ein Buch über lokale Geschichte, aber zugleich — und sogar mehr — über Geschichte schlechthin. (…) Und es zeigt auch: „Geschichte“ hängt nicht umsonst sprachlich mit „Geschichten“ zusammen, denn „Geschichte“ bekommt erst Leben eingehaucht, wenn sie erzählt wird. Geschichte ist also kein 1:1 Abbild der Vergangenheit, sondern immer die Erzählung der Vergangenheit. Das mag selbstverständlich klingen, doch das wird hier von Reinert in einer ganz eigenen Art demonstriert…“ — Johannes T. Köhler, „Neue Beiträge zum historischen Diskurs: eine Umschau.“ Blätter des Klio-Instituts, Folge 37, Febr. 2016, S. 111-154

Ergänzung im November 2021: Vor Kurzem wurde mir ein Text zugeleitet, der „Die Beatus-Chronik“ erwähnt und sie in eigener Weise beleuchtet.

… „So gibt es Bücher, die uns aus wissenschaftlicher Sicht Kopfzerbrechen machen, wenn es um die Einordnung in eine Gattung oder eine Kategorie geht. Zu diesen zähle ich beispielsweise „Die Beatus-Chronik“ von Wolfgang Reinert, erschienen 2013.

Ist die hier publizierte Chronik aus dem Mittelalter ein authentisches Werk, transskribiert in heutiges Deutsch, dann wird dieser Text mit Anmerkungen und erklärenden Aufsätzen gut eingeordnet und einem historisch weniger bewanderten Lesepublikum auch inhaltlich verständlich gemacht.

Ist diese Chronik aber Fiktion, also kein originäres mittelalterliches Produkt aus der Zeit um 1300, dann kann man sie dennoch nicht als Phantasie abtun. Als Historiker mit Schwerpunkt Mittelalter kann ich sagen, dass sie durchaus den Handschriften entspricht, die man zuvor schon aus dem Mittelalter kannte. Sie entspricht sowohl dem historischen Hintergrund, soweit ein Autor um 1300 davon Kenntnis haben konnte, als auch dem Denkhorizont der gebildeten ZeitgenossInnen. Kurzum: Wenn sie nicht authentisch ist, so ist sie doch ziemlich gut erfunden, sozusagen eine „wahre Erfindung.“ Und daher verschaukelt sie die LeserInnen auch nicht, sie informiert im Gegenteil über eine historische Zeit und eine Mentalität, sodass man fast sagen könnte: Wenn erfunden, erzählt sie dennoch Geschichte in einer anschaulichen Art.

Nebenbei zerpflückt Reinert auch manchen hergebrachten Mythos von Historie, die mehr Legende als Fakt ist. Und in diesem Sinne wirkt er aufklärerisch. …“ —– Günter Rheinau, Fakt und Fiktion in der historischen Legendenliteratur. Manuskript, Weingarten 2017 (unveröffentlicht)

Frau Bogner-Lafranc, die ich weiter oben schon zitiert habe, gewährte mir Einblick in einen Briefwechsel mit G. Rheinau und gab mir die Erlaubnis, aus ihrem Brief an ihn das Folgende zu zitieren:

(…) Wie mir scheint, neigen Sie zu der Ansicht, die „Beatus-Chronik“ sei ein fiktionaler Text, eine „wahre Erfindung“, wie Sie schreiben. Dieser Meinung können Sie natürlich sein, doch möchte ich Sie daran erinnern, dass nicht nur der Text selbst durchaus in die Entstehungszeit passt; es sind auch Aspekte der historisch belegten Umstände, die zumindest offen lassen, ob es nicht doch einen realen Versuch zur Gründung einer Universitas Frekenae gegeben hat.

Das widerspricht allerdings der fest gefügten Vorstellung vieler ZeitgenossInnen, denn so etwas passt nicht zum Bild eines bedeutungslosen Dorfes Frechen im historischen Schatten Kölns. Darin sehe ich ein Hindernis für eine ergebnisoffene Forschung; man könnte fast sagen: Die Zeit ist noch nicht reif für neue Erkenntnisse in dieser Richtung.

Wenn Sie einen Blick auf die Widersprüche zwischen Aussagen französischer und deutscher Quellen werfen, dann bleiben bislang ungeklärte Fragen offen, z.B. um die Person des Johannes Duns Scotus und seine letzte Reise nach Köln, oder um die Frage, wie ernsthaft im Rheinland — und wo genau — die Gründung einer Universität zu Beginn des 14. Jahrhunderts erwogen wurde.

Es wäre sicher eine wertvolle Ergänzung, wenn Sie diese Fragen in Ihre noch unveröffentlichte Arbeit einbeziehen könnten. Das könnte allerdings den Rahmen Ihres Textes sprengen, und daher hielte ich es für eine gute Idee, wenn Sie oder jemand anders diesen Fragen eigens in einem qualifizierten Forschungsbeitrag nachginge. Ein Thema für eine Dissertation wäre das allemal. (…)

Nachtrag vom 04.03.2022: Inzwischen erreichte mich die Nachricht, dass es möglicherweise einen weiteren Text oder ein Textfragment der Beatus-Chronik gibt (oder gegeben hat?). Die Grafschaft Manderscheid-Blankenheim fiel 1794 wie andere linksrheinische Gebiete in die Hand französischer Truppen. Wir erinnern uns: Ein Vorfahr des Grafen von Manderscheid hatte 1553 die rheinischen Besitztümer von Stift Notre Dame und Abtei St.Bertin in Saint-Omer erworben. In der Burg Blankenheim wurde eine Sammlung alter Handschriften und Kunstgegenstände aufbewahrt, ein Teil wurde von einem französischen Sonderbeauftragten für die französische Nationalbibliothek beschlagnahmt. Jacob Grimm fand dort 1815 mehrere Objekte (z. B. eine Handschrift des Tristan von Gottfried von Straßburg) und veranlasste die Übergabe an Preußen, das nun auch über die Rheinprovinz gebot. In Berlin kamen verschiedene Stücke aber erst später an, weil der Germanist Eberhard von Groote in Köln sie für seine Forschungen nutzte. Sollte unter den restituierten Schriften auch eine Abschrift der Beatus-Chronik oder Fragmente derselben gewesen sein, so würde das die Frage aufwerfen, wo denn diese verblieben ist bzw. sind. Die bisher erkennbaren Verbindungslinien zwischen verschiedenen Orten, an denen eine Kopie der Beatus-Chronik möglicherweise aufbewahrt wurde, sind noch dünn. Hier sehen wir weiteren Forschungsbedarf.

Wie kam es dazu, dass der Herausgeber der Beatus-Chronik beschloss, eine Frechener Geschichte zu schreiben?

Ganz einfach: Bei der Hintergrundarbeit zur Herausgabe dieser Chronik stellte ich fest, dass es an einem modernen, kompakten Überblick über Frechens Geschichte mangelt. Die meiste historische Literatur behandelte die Zeit ab dem 16. Jahrhundert. Das ist nicht verwunderlich, denn erst ab da liegt Einiges an Quellenmaterial zu Frechen vor, aus dem man schöpfen kann; dagegen sind die Quellen für das Mittelalter (besonders vor dem Fund der Beatus-Chronik) doch eher lückenhaft und streckenweise so rar gesät, dass mehr Fragen offen bleiben, als beantwortet werden können.

Bis dahin lag meines Wissens aus den vergangenen Jahrzehnten nur ein Werk vor, das Frechener Geschichte überhaupt in einem Längsschnitt behandelte: Egon Heegs Publikation zum Frechener Jubiläum „50 Jahre Stadt“ im Jahre 2001, herausgegeben vom Stadtarchiv Frechen (und dort noch erhältlich). Heeg beginnt mit Frechens Aufwertung zum Freien Kaufdorf in fränkischer Zeit, fokussiert die Geschichte auf die Dorf- und Gemeindeverfassung und behandelt ausführlich die Zeit des Nationalsozialismus. Er liefert den Frechenern zum Jubiläum Nachhilfe zum Auffüllen von Wissenslücken vor allem in der lokalen Geschichte — ein, wie ich finde, nötiges, wichtiges und wertvolles Unterfangen, denn es verhilft den heutigen Frechenern zu einem ausgeprägteren geschichtlichen Bewusstsein und der Stadt zu mehr Selbstbewusstsein eingedenk ihrer weit zurückreichenden Geschichte.

Noch ein Letztes zur historischen Literatur über Frechen und Umgebung. Bis Anfang der 1990er Jahre gab es den Rheinland-Verlag in Köln, der einige gut bebilderte Bücher über Kulturdenkmäler im Rhein-Erft-Kreis (damals noch Erftkreis) verlegte. Seit der Verlag diese Arbeit eingestellt hat, finde ich nur noch wenige Publikationen dieser Art auf dem Buchmarkt. Es scheint für HistorikerInnen und KunsthistorikerInnen schwieriger geworden zu sein, Bücher über die Region zu veröffentlichen. Eher muss man heute Führer für Rad- oder Wandertouren schreiben, um wenigstens in knappen Dossiers Informationen über am Wege liegende, sehenswerte kulturgeschichtliche Objekte unter die Leute zu bringen.

Dagegen haben es ausführliche kulturhistorische Werke auf dem Markt schwer. Beispiel: In einem besonderen Kraftakt schafften es im Jahre 2011 die Herausgeber Egon Heeg, Axel Kurth und Peter Schreiner mit Unterstützung weiterer Personen, das Buch Königsdorf im Rheinland: Beiträge zu seiner Geschichte zu veröffentlichen. Allein die lange Liste der Sponsoren und Beitragenden auf S. 3 zeigt schon, dass viel Geld eingeworben werden musste, um dieses umfangreiche, reich bebilderte Sachbuch zu finanzieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Doch eine derart aufwändige Veröffentlichung stemmt man vielleicht nur einmal im Jahrzehnt — und auch nur dann, wenn Leute mit Know-how, Energie und langem Atem das Projekt vorantreiben.

.

Anmerkungen zur frühen Geschichte Frechens